Der Blog Spiele im Kopf veranstaltet den diesmonatigen Karneval der Rollenspiel-Blogs zum Thema "Ruinen".

Hierzu kamen bereits unzählige, tolle Spiematerialien zusammen. Ich möchte aber grundlegender über Ruinen sprechen.

Es kann heute eine große

Herausforderung sein, Ruinen als Szenario schmackhaft zu machen.

Schnell wird ihnen die Aura monotonen Räume Durchsuchens und

stupiden Monster Tothauens verliehen. Dabei bestätigen viele Spieler sich selbst lediglich ihre eigenen Vorurteile. Denn selbst in unserer Realität gehen Ruinen nicht nur buchstäblich in die Tiefe, sondern sind mit der Geschichte verwoben.

Vielleicht liegt die oberflächliche Handhabe daran, dass viele

von uns Ruinen - also verlassene und verfallene Bauwerke - nur als

Touristen oder von Urlaubsfotos oder aus Büchern kennenlernen.

Anderen stehen sie lediglich ihrem schicken Fertigteile-Neubau im

Weg. Und für D&D Rollenspieler sind sie meist der

Abenteuerspielplatz schlechthin. Deswegen sind Ruinen ein integraler

Bestandteil vieler klassischer Rollenspiele. Ich finde Ruinen

inspirierend, so wie ein Bild oder ein Lied.

Ruinen können für verschiedene

Personen also eine unterschiedliche Bedeutung haben und es lohnt sich

bei der Integrierung von Ruinen ins Rollenspiel (RPG) einen kurzen Blick darauf zu werfen. Denn genaugenommen steht die Ruine nur als

Schauplatz von Ereignissen im Fokus vieler RPGs. Die Ruine selbst wird meist vernachlässigt. Die RPG-Ereignisse,

die Abenteuer, die Monsterbegegnungen, die Fallen, Schatzsuchen usw.

die könnte man auch an jedem beliebigen anderen Ort unterbringen.

Etwas ist also am Wesen der Ruine an

sich, das fasziniert. Richtigerweise wird zwar argumentiert, dass man

in Ruinen nur eine eingeschränkte Bewegungs- und Interaktionsfreiheit mit der Spielwelt hat, die Spielrunde also einen

leichteren Umgang mit dem Spiel hat. Jedoch gilt das genaugenommen

speziell für den "Dungeon", also eine unterirdische

Anlage, die auch nicht zwingend als Ruine vorliegen muss.

Begibt man sich in eine Ruine, dann

bekommt man auch Hinweise auf die Nutzung und ihre einstigen Bewohner, den

Handwerkern, Baumeistern, Dienern oder Angestellten, die an diesen Orten

gewirkt haben. Je nach Anordnung der Anlage gibt die Ruine dabei

nicht einfach nur Eindrücke, wo jemand irgendwo mal irgendetwas

gemacht hat, sondern wo exakt jemand etwas ganz Bestimmtes an einem

bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit getan hat. Jemand, der

keine andere Möglichkeit mehr hat, von sich zu erzählen, dessen

Erfahrung aber im Zustand der Ruine nachwirkt und in die wir uns hineinversetzen können.

Dieser vollumfängliche Sinneseindruck

lässt sich auch anhand von (Kunst-)Handwerksstücken, z.b. ein Buch

oder ein Gedicht, nur eingeschränkt nachempfinden, da ihnen ja die

räumliche Zuordnung fehlt.

Die Ruine erzählt also etwas von den

Menschen nachdem diese die Bühne verlassen haben, durch ihre einstige Errichtung und Nutzung, aber genauso

über die Menschen, nämlich durch ihren Verfall und ihren

Zustand. Und je älter die Ruine ist und desto weniger Primärquellen

vorliegen, je mehr Zeit also überbrückt wird, desto unmittelbarer

kann die Erfahrung und die Verbindung zu seinen Bewohnern oder

Erbauern sein. Die Ruine bekommt einen Wert an sich, der mit dem Alter steigt.

Und dieser Wert und der vielfältige Umgang mit der

Ruine an sich kann eine große Bereicherung (nicht nur) für ein

Rollenspielsetting sein.

Dabei wird schnell vergessen, dass es

Ruinen zu allen Zeiten der Geschichte gegeben hat. Der Bestandsschutz

von Ruinen als Denkmal ist wohl eine relativ moderne Erscheinung, das

heißt, der praktische Nutzen von Ruinen, z.B. als Steinbruch zur

Materialgewinnung, war davor von größerer Bedeutung. So finden sich

gerade viele Burganlagen als Trockenmauern am Feldrand oder in

Behausungen der unmittelbaren Umgebung wieder. Vielfach wurden

Anlagenreste in neue Bauten integriert und weiter genutzt.

Das heißt aber nicht, dass die Ruinen

keinen Eindruck bei unseren Vorfahren hinterlassen haben und zwar

Eindrücke und Erfahrungen, die uns heute verwehrt bleiben.

Als erstes Beispiel sei das

frühmittelalterliche Rom genannt. Welche Vorstellungen müssen die

gerade noch 20.000 Einwohner Roms gehabt haben, umgeben von Ruinen

und pompöser Architektur, täglich erinnert zu werden, in einer

einstigen Millionenstadt zu leben, deren höher entwickelter Stand

bereits sieben Jahrhunderte zurückliegt und den sie erst im 20.

Jahrhundert wieder erreichen sollte? Eine quasi postapokalyptische

Atmosphäre, die überall im ehemaligen Weströmischen Reich zu

spüren gewesen sein muss. Ein eindrücklicher Hinweis darauf ist

vielleicht die berühmte, altenglische Elegie "Die Ruine"

(http://faculty.arts.ubc.ca/sechard/oeruin.htm), in die der unbekannte Autor den Reichtum und Fortschritt einer seit

langer Zeit in Ruinen liegenden Stadt bedauert.

Ein anderes, prominentes Beispiel

im Umgang mit Ruinen findet sich zur Zeit der Aufklärung. Diese war Mitte des 18. Jahrhunderts im vollen Gange und

es formierten sich Bewegungen, um der "Vernunft" etwas

entgegenzusetzen oder sie zumindest kritisch zu reflektieren und man

wandte sich wieder in emotionale, instinkthafte und irrationale

Richtungen. Wieder dienten einigen Künstlern die Ruinen als

eindrückliche Steilvorlage. Maler wie Piranesi oder Hubert Robert

griffen Elemente der Antike und des Mittelalters auf, wie die Klassik

und die Gotik, inszenierten und überhöhten sie auf phantastische Weise, oder entwickelten

sie weiter.

|

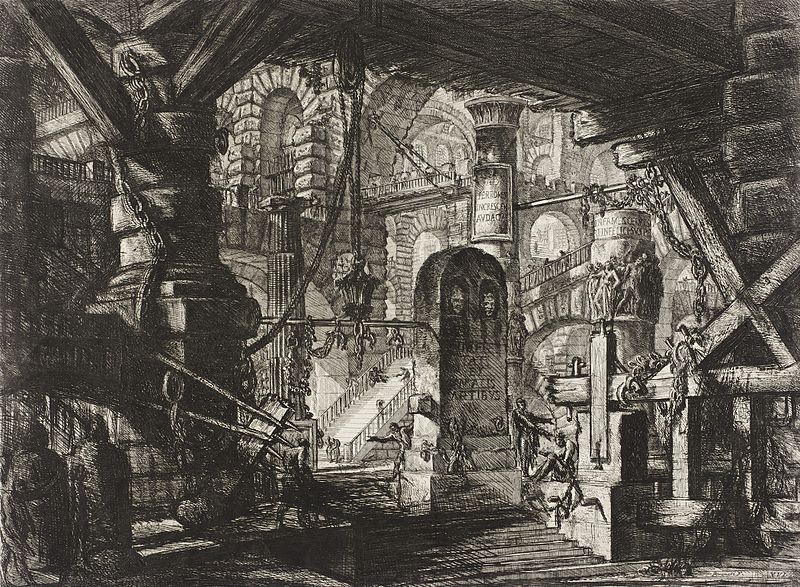

| Giovanni Battista Piranesi (Italy, Mogliano, 1720-1778),Part of a spacious and magnificent Harbor for the use of the ancient Romans opening onto a large market square. Source: Wikimedia Commons |

|

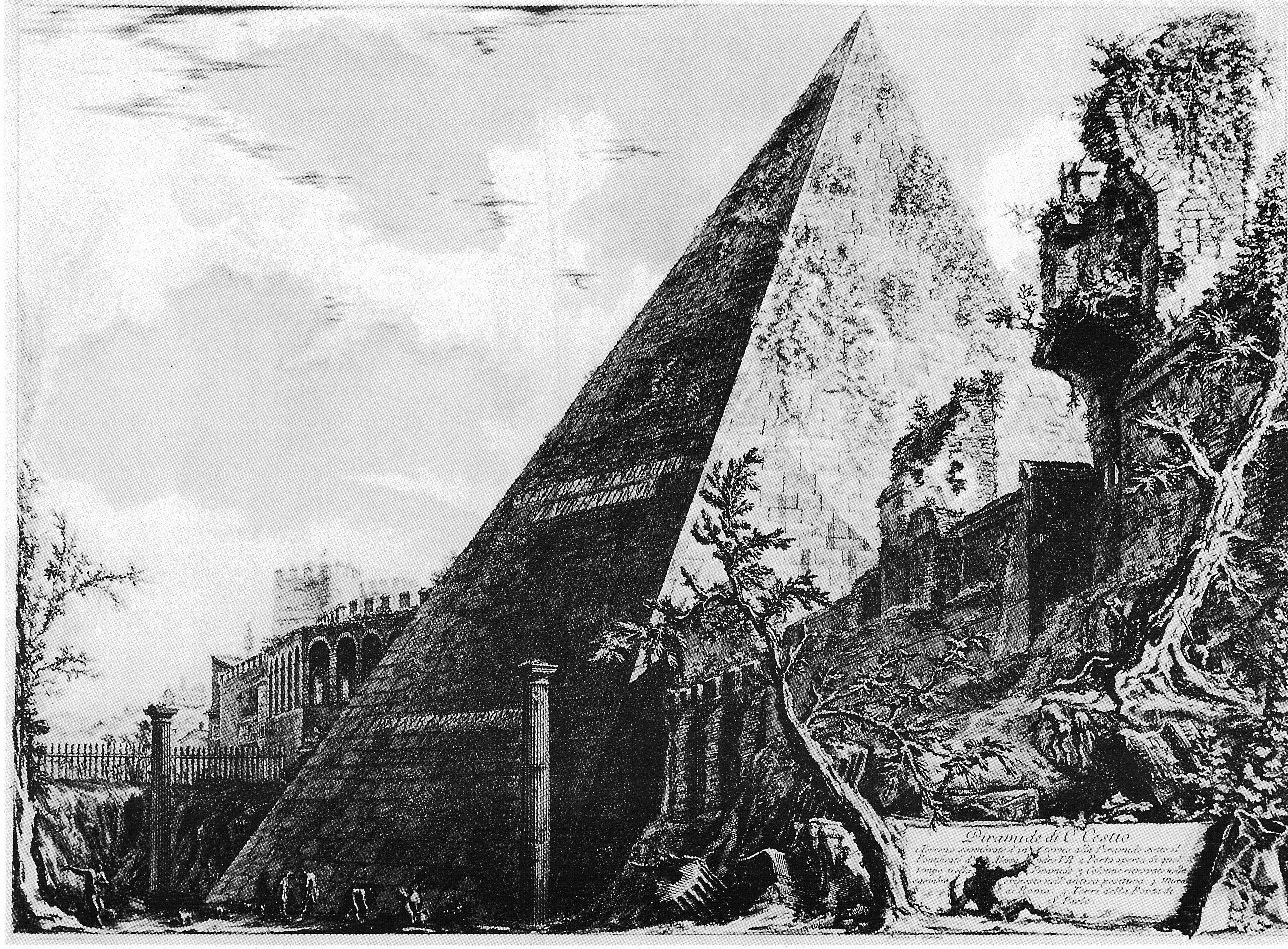

| Giovanni Battista Piranesi (Italy, Mogliano, 1720-1778), Etching of the Pyramid of Cestius in Rome. Source: Wikimedia Commons |

Schaut man sich ihre Bilder und die anderer Zeitgenossen

an, dann findet man die bekannten, labyrinthartigen Strukturen,

endlose Gewölbe und Geheimgänge und entdeckt darin unscheinbare,

staunende Gestalten, die ziellos umherirren, unfähig, die höheren

Mächte zu begreifen, die all dies errichteten und wieder zu Fall

brachten.

|

| Giovanni Battista Piranesi (Italy, Mogliano, 1720-1778), The Pier with Chains.

Source: Wikimedia Commons

|

Dabei wird die Hybris jener vergangener Zivilisationen und

ihrer Erbauer offengelegt, oder auch der Größenwahn zeitgenössischer Herrscher angedeutet.

|

| Hubert Robert (1733-1808), Imaginary View of the Grand Gallery of the Louvre in Ruins Source: Wikimedia Commons |

All dies fand schließlich Eingang in

das sich erst entwickelnde Horror- und Science-Fiction-Genre bis hin

zum modernen Pulp und Fantasy, aus denen RPG bis heute zehrt. Was

nichts anderes heißt, als dass Ruinen auch heute keine

Selbstverständlichkeit sind, die einfach nur die Landschaft

verzieren, sondern dass der ganze Umgang mit ihnen eine Grundlage und

selbst eine Geschichte hat, die wir im RPG als Hobby weiterführen können, anstatt ihnen einfach einen Hack'n Slay Stempel

aufzudrücken. Im Old School D&D Bereich werden diese Konzepte aufgegriffen und diskutiert, z. B. den Dungeon als mystische Unterwelt, natürlich um ihn zu rechtfertigen, aber vor allem um Interpretationsmöglichkeiten zu erschließen.

In diesem Sinne können Ruinen selbst auch eine Spielrunde bereichern. Dies muss nicht allzu verkopft sein und soll Spaß machen, denn die Spielercharaktere haben etwas zu

entdecken und zusammenzufügen, was spieltaktische Vorteile bringen

kann oder es werden Fragen und Details aufgeworfen, auf die es

möglicherweise keine Antworten gibt oder deren Bedeutung verloren

ist, was der Spielwelt Tiefe verleiht.

Ich versuche das in einer eigenen

RPG-Kampagne auszunutzen und überhaupt jedem Dungeon und jeder Ruine eine Geschichte zu geben. Als stimmungsgebende Atmosphäre in dieser

spätantiken Fantasywelt blicken die Bewohner auf eine kulturell

höher entwickelte, verlorene Vergangenheit zurück, da ihre Gegenwart in Ruinen

liegt und die Zukunft noch unsicher ist, während ganze Völker

ziellos umherziehen. Mit jedem Stein, den die Spieler umdrehen,

erzählt die Welt damit auch etwas von sich und zwar andere Dinge,

als man in einem Tavernentratsch abhandeln kann. Man muss nur

zuhören.